Formidable roman terrien, Que ma joie demeure de Jean Giono (1935) se place à la frontière de l’épopée, celle d’une race provençale de paysans enracinés au sommet du plateau de Grémone. Courbées sous le joug du travail de la terre, ces quelques familles condamnées à vivre ensemble voient leur horizon soudainement s’élargir avec la venue de Bobi, figure christique dont l’amitié leur réapprend la joie.

Les lépreux de Grémone

Reclus du monde, enfermés sur leur plateau avec au pied le boulet du travail servile, ces paysans souffrent d’une immense lassitude, lèpre moderne qui les atteint tous. Elle provient de l’absurdité d’une vie de néant que seul le suicide permet d’abréger. Celui de Silve fait écho à la mort du père de la jeune Aurore survenue quelques années auparavant : « Votre mari, on l’a enterré là-haut près de la forêt, et Silve on l’a enterré là-haut près de la forêt, à côté de votre mari qui est le premier, mort de notre mal. Voilà à quoi j’ai pensé. (…) Silve n’a rien laissé d’écrit. Ce qu’il a laissé, madame Hélène, c’est les « Salaud de bon Dieu » qu’il disait de temps en temps ». De ce désespoir latent, perceptible dans un laconisme fataliste, seul Jourdan, paysan d’une cinquantaine d’année, n’est pas irrémédiablement affecté : « Depuis longtemps il attendait la venue d’un homme. Il ne savait pas qui. Il ne savait pas d’où il viendrait. Il le désirait seulement. C’est comme ça parfois que les choses se font et l’espérance humaine est un tel miracle qu’il ne faut pas s’étonner si parfois elle s’allume dans une tête sans savoir ni pourquoi ni comment. Le tout c’est qu’après elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours. »

Un saltimbanque rédempteur

Face à ces solitaires tristes que rien ne rassemble si ce n’est la force de l’habitude, Bobi le funambule de passage apparaît comme l’ami par excellence. Ami de la nature, ami des choses et des animaux, amis de ces « malheureuses bêtes » rencontrées en haut du plateau. S’il n’a jamais soigné de lépreux comme l’espérait Jourdan, il se propose néanmoins de remédier à leur mal par la joie, acquise en se faisant « doucement une compagnie de tout ce qui accepte amitié ». Et c’est ainsi qu’ « Orion fleur de carotte » devient la parole magique qui décille Jourdan sous le ciel étoilé et l’initie à la beauté vivante du plateau de Grémone : « Pendant la nuit, le vent du nord était venu. Il avait soufflé tout doucement, sans violence, à peine comme un homme qui respire, mais sa force était dans le froid. Il avait déblayé le ciel. Il avait verni la neige. Il avait fait que la forêt était maintenant comme un grand bloc. Il avait verrouillé la terre. Il avait usé le ciel toute la nuit avec du froid, du froid et du froid, toujours neuf, toujours bien mordant, comme un qui fait luire le fond d’un chaudron de fer, et maintenant le ciel était si pur et si glissant que le soleil n’osait presque pas bouger. »

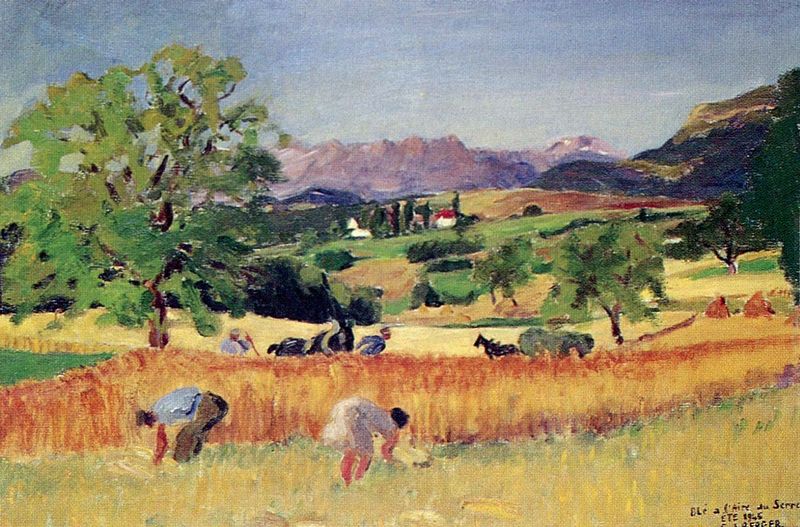

Signe vivant de cette amitié pour le monde que Bobi leur enseigne, le cerf Antoine « moitié bête moitié arbre » incarne la beauté qui les rassemble tous. Dans l’idéal de Bobi, l’apprentissage de la beauté est le premier pas vers la joie rédemptrice. Son rêve est ensuite de construire une société fondée sur le partage total, sorte de retour à un utopique état de nature où l’homme revient à une harmonie primitive avec les plantes, les animaux et ses congénères. C’est d’abord le cerf qui est le bien de tous, puis les narcisses de Jourdan semés aux quatre vents, et enfin les champs mis en commun et exploités dans un élan d’enthousiasme conquérant : « Ils marchèrent tous ensemble, de face, dans l’herbe. Les faux allaient toutes ensemble et l’herbe s’inclinait. Les pas se faisaient en même temps. Il y avait une sorte de musique sourde qui entraînait. (…). C’était le bruit des sept pas d’ensemble, des sept faux volantes, des sept faux fauchant, des herbes qui tombent, puis des sept pas, des sept faux volantes, et ainsi de suite. »

La malédiction de la solitude

Malgré une amitié qu’il est prêt à donner à tout et à tous, Bobi demeure étrangement solitaire. C’est ce que la jeune Aurore qui l’aime en secret lui reproche dans un accès de colère : « Vous n’avez pas plus de cœur qu’une rivière ». Et, lorsque Bobi fait de la belle Joséphine sa maîtresse, l’utopie communautaire bascule dans le drame. Le beau rêve construit ensemble n’arrache pas Aurore à sa solitude. Le retour à un état de nature idéalisé finit par ruiner les relations de la communauté de paysans en faisant basculer l’amour dans une sorte de soumission aux pulsions animales au lieu de devenir la sublimation de l’amitié qu’Aurore espère. La solitude semble être une fatalité. Si le cerf était déjà seul dans son rôle de guide vers la beauté, une fois sa harde construite avec l’aide des paysans, il retourne à sa nature de mâle sauvage. Ainsi Bobi, seul dans son rôle messianique, faillit à sa mission en s’abandonnant aux amours de Joséphine et à l’égoïsme qu’il était venu soigner. Et cet égoïsme qui semble en définitive triompher de toute la bonne volonté du monde, est châtié par la foudre qui « lui planta un arbre d’or dans les épaules », transformant Bobi en un autre Antoine aussi séduisant que vain.

Nouvelle faute originelle sanctionnée par l’acte désespéré d’Aurore, l’amour de Bobi et Joséphine détruit le paradis terrestre que les paysans reconstruisaient sous le signe de l’amitié qui met tout en commun, et elle semble sceller l’échec de Bobi. En effet, en donnant l’inutilité gratuite et donc finalement absurde comme caractéristique majeure de la joie, Bobi ne peut que rendre la pauvre Aurore au désespoir inné de son peuple. L’amitié passionnelle de la jeune fille est devenue bien trop nécessaire à son âme qui se débattait dans la solitude depuis son enfance, pour lui permettre de survivre à la perte de son unique raison d’être. Le paradoxe est terrible puisque la gratuité inhérente de l’amitié et donc de la joie se transforme chez Aurore en un élément si vital dans sa démesure qu’elle la renvoie inévitablement au sordide destin des siens, noué dans la mort. La gratuité de la joie, Marthe l’a peu à peu apprise, elle, aux côtés de Zulma la bergère “En somme, dit-elle, moi maintenant, je crois qu’on ne peut pas faire durer la joie. (…) Et même, dit-elle, je crois qu’il ne faut pas le désirer.”

Si le repentir de Bobi ne fait que confirmer le terrible constat, “Que ma joie demeure”, devise qu’il revendique tout au long du roman, apparaît comme son ultime testament à l’attention de ces gens transis de malheur. Une solitude qui fait le malheur, voilà ce que Bobi cherchait à combattre, jusqu’à son dernier monologue : “Tu es seul depuis que tu es né. Tu es né pour ça. Si la joie existait, mon pauvre vieux, si elle pouvait entrer dans ton corps pour faire addition, tu serais tellement grand, que le monde éclaterait en poussière. Désirer. Voilà tout ce que tu es capable de faire.”

Jean Giono, dans cette nouvelle genèse d’un monde de quelques arpents, trace l’échec d’un modèle profondément païen qui, s’il a permis aux habitants de Grémone d’ouvrir ensemble les yeux sur la beauté de la nature, ne les a pas moins laissés proies de l’absurdité d’un monde sans transcendance où l’âme ne s’élève jamais au-delà des étoiles. Véritable héros de l’œuvre, le plateau de Grémone, incarné par la simple Zulma couronnée d’épis de blés, demeure en définitive inaccessible à ceux qui cherchent la joie qui dépendrait d’eux au lieu de celle que l’on reçoit comme un don mystérieux que seule l’amitié rend inaltérable.