« Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d’une nation qu’en visitant ses prisons » écrivait Dostoïevski. Aujourd’hui, face aux déficiences de notre système carcéral, certains cherchent à le dépasser plutôt qu’à le réformer, afin d’imposer une autre philosophie de la peine, qui n’est pas sans conséquence sur la conception que nous avons de l’État.

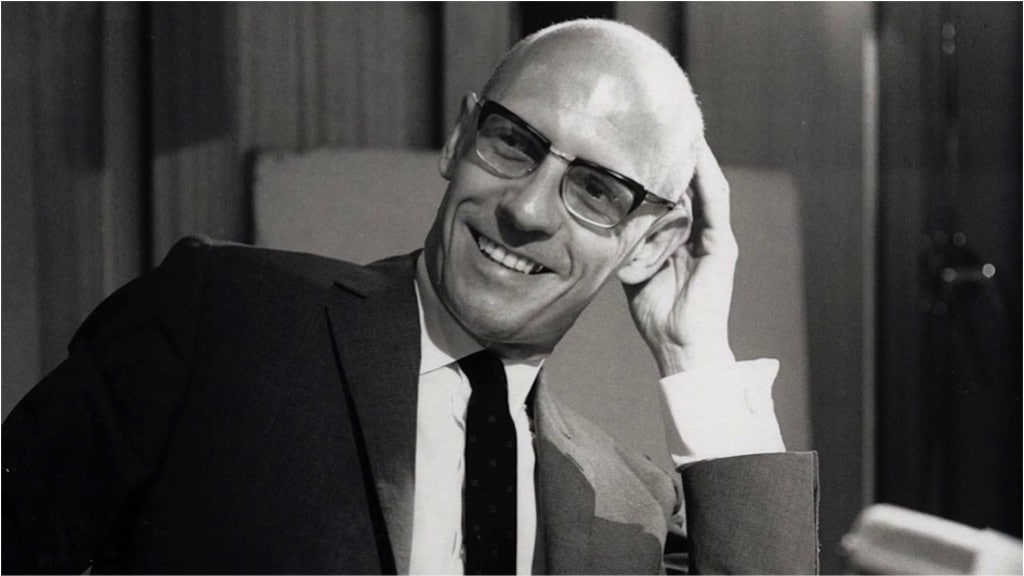

A l’origine de cette réflexion contemporaine sur le sens de la peine carcérale, se trouve le texte le plus fondamental de l’œuvre de Michel Foucault, Surveiller et punir : Naissance de la prison (1975). Le philosophe y remet en cause le système pénal tel qu’il existe depuis près de deux siècles dans notre société. Il y décrit d’abord le passage de la pénalité du supplice, prédominant, selon lui, sous l’Ancien Régime, à la pénalité carcérale apparue au XIXème, où la prison devient presque l’unique mode de sanction. Tandis que le supplice qu’il décrit avec minutie était le parachèvement théâtral du processus judiciaire sous l’Ancien Régime, le système carcéral contemporain qui se substitue à cette mise en scène vise à éloigner le condamné de la sphère publique dans un but d’expiation et de rémission.

Deux époques, deux systèmes pénaux

Michel Foucault met en perspectives ces deux systèmes pour montrer les rapports qu’ils entretiennent avec la société qui les institue. Là où l’un comportait une dimension sacrée et était réalisé au yeux du peuple qui en était partie prenante, se joignant à cette manifestation rituelle du pouvoir royal, l’autre exclut le condamné. Le système carcéral se rapporte plus généralement, selon lui, à une discipline imposée à la société en général, et aux écoles, aux entreprises et à l’armée, en particulier. « D’où vient la prison ? : Je répondrai “D’un peu partout”, dit-il, il y a eu “invention”, sans doute, mais invention de toute une technique de surveillance, de contrôle, d’identification des individus, de quadrillage de leurs gestes, de leurs activité, de leur efficacité ». Tandis que le supplice avait pour but de manifester la souveraineté du pouvoir royal blessé par le crime, la prison et le système de surveillance dans son ensemble cherchent à corriger les individus.

« Cette idée d’emprisonner pour corriger, de conserver la personne prisonnière jusqu’à ce qu’elle se corrige, cette idée paradoxale, bizarre, sans aucune fondement ou justification au niveau du comportement humain », serait apparue, selon lui, dès le XVIIIème siècle, avec les lettres de cachet, relevant de la justice retenue du roi, qui permettaient l’incarcération sans jugement. Cette pratique s’est ensuite répandue grâce à l’influence de Bentham, philosophe britannique (1748-1832) qui a imaginé le système panoptique qui consiste en une prison circulaire qui n’a besoin que d’un seul gardien en son centre et où les détenus, jamais persuadés d’être regardés, finissent par se surveiller eux-mêmes. Cette idée qui n’a pas connu beaucoup d’applications est pourtant au cœur de notre système pénal, selon Foucault, lequel est le reflet de notre société animé par ce même principe de surveillance perpétuelle ou de “discipline”.

L’efficacité de la prison remise en cause

La perspective historique de Surveiller et punir laisse petit à petit place à une critique virulente du système carcéral en lui-même, qui reposerait sur trois principes : l’isolement, qui a pour fonction morale de régénérer l’âme par la solitude du corps et pour fonction policière de rompre les liens sociaux qui ont favorisé le crime ; le travail ensuite, qui « transforme le détenu violent, agité, irréfléchi en une pièce qui joue son rôle avec une parfaite régularité » ; enfin, le temps qui est l’objet même de la peine.

L’auteur considère que la prison favorise, voire condamne inévitablement à la récidive, dans la mesure où elle échoue dans sa mission de régénération spirituelle, rassemble des malfaiteurs et qu’elle provoque enfin, indirectement, la misère des proches du détenu.

Que faire alors ? Après avoir démontré l’échec du système carcéral, Foucault tente de désigner la voie qui permettrait d’y remédier ; il s’agirait d’abord de comprendre l’origine de la délinquance, et non d’anéantir ou de réformer les prisons. La réponse se situe donc en amont, dans ce qu’il nomme les « illégalismes », néologisme qui désigne les comportements qui se développent en opposition à une loi qui les sanctionne sans pour autant parvenir à les corriger. Les délinquants seraient ainsi pris dans un cercle vicieux, la délinquance étant paradoxalement normalisée par la loi.

La prison, symbole de l’autorité de l’Etat ?

La philosophie de Michel Foucault a depuis de nombreuses années pénétré les sphères politiques faisant de l’incarcération l’exception et non la règle. Christiane Taubira, suivie plus tard par Emmanuel Macron, déclarait en 2013 que la prison était inutile pour les délinquants condamnés à de petites peines et qu’elle favorisait même la récidive, influencée tant par la législation des pays scandinaves que par la lecture de Surveiller et punir. Corrélativement, ont été mises en place des peines alternatives telles que les peines de probation, exécutées “en milieu ouvert”, censées pallier l’impuissance répressive de l’État. Et force est de constater que le droit français était bien éloigné de cette conception. La décision du 20 janvier 1994 du Conseil Constitutionnel le prouve, il reconnaissait que « l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ».

Ce débat, ouvert par Michel Foucault, conduit ainsi à une réflexion plus cruciale encore qui touche à la définition même de l’Etat qu’adopte Max Weber dans Le savant et le politique ; la peine à laquelle le coupable est condamné renvoie à une prérogative fondamentale de l’État puisque celui-ci est «cette communauté humaine, qui à l’intérieur d’un territoire déterminé […] revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime». Les tenants de la philosophie foucaldienne, sans remettre en cause l’existence de la peine, tendent donc à dénier à l’Etat la légitimité de la violence qu’il exerce à travers elle, à l’instar de Frédéric Gros, spécialiste de Michel Foucault ; «La peine demeure quelque chose de contradictoire à penser, puisqu’elle suppose un devoir de souffrance. Comment la puissance publique peut-elle se reconnaître envers l’autre un devoir de souffrance ?» (Christiane Taubira, Frédéric Gros. Épris de justice, 28 novembre 2013).

Ce n’est donc pas simplement l’efficacité du système carcéral qui est en jeu mais le rôle que l’on attribue à l’État. Frédéric Gros conclut d’ailleurs ce dialogue avec la garde des Sceaux de l’époque en déclarant que « le vrai courage politique serait de parvenir à briser l’équation : punir = incarcérer ». Reste à inventer des peines alternatives, qui ne seront jamais, elles aussi, qu’un moindre mal.